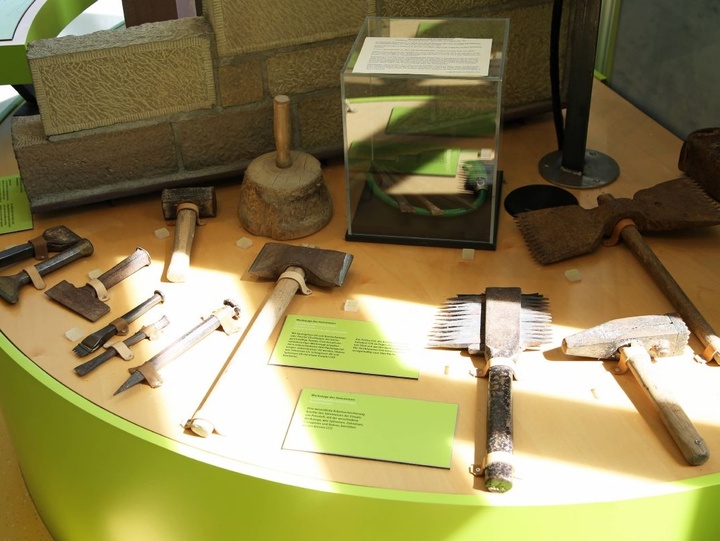

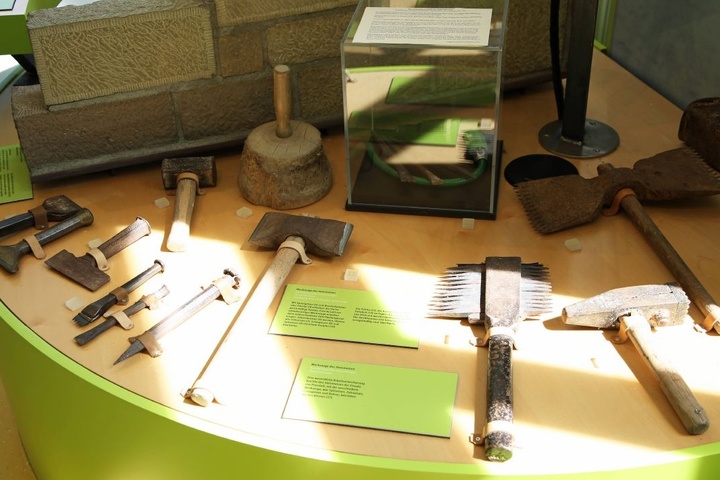

Das Material für die Lourdesgrotte ist heimischer Sandstein. Wie auch für fast alle Bildstöcke, Wegkreuze und Prozessionsaltäre in und um Egenhausen sowie für die Grabsteine auf dem Friedhof. „Sandstein ist der Stein der Region“, erklärt Sauer. Früher habe es rund um Egenhausen mehrere Sandsteinbrüche gegeben, sogar einen direkt hinter der Lourdesgrotte. Heute seien bis auf einen Steinbruch in Schleerieth jedoch alle stillgelegt. Ab 1613 waren in Egenhausen auch mehrere Steinhauerwerkstätten namentlich bekannt. Welches Werkzeug zur Herstellung eines Bildstocks benötigt wird oder mit welchen Steinmetzzeichen die Steinlieferungen gekennzeichnet wurden, erklärt eine eigene Abteilung im Bildstockzentrum – inklusive einer Aufnahme des Lieds „Der Egenhäuser Steinhauer“.

Der Weg führt wieder aus dem Waldstück heraus, ab jetzt läuft man durch Wiesen und Felder. Schon von weitem ist an einer Kreuzung das „Kreuz an der Ruhstatt“ zu sehen. 1710 soll an dieser Stelle zunächst ein Holzkreuz und 1743 ein Sandsteinkreuz aufgestellt worden sein. Nach den Recherchen des Bildstockzentrums könnte es zur Erinnerung an einen Mord errichtet worden sein. Ein paar Schritte hinter dem Kreuz weist ein Wegweiser nach links in Richtung Egenhausen und Bildstockzentrum. Ab hier führt der Weg immer geradeaus bis zur Brebersdorfer Straße. Unterwegs macht Sauer auf eine Stelle aufmerksam, die von niedrigen Pflanzen überwachsen ist. Wenn man genau hinsieht, meint man einen rechteckigen Umriss zu erahnen. „Hier wurde 2014 ein Bildstock von einem Mähdrescher beschädigt.“ Der obere Teil fiel bei dem Zusammenstoß herunter. Nach der Instandsetzung steht er nun geschützt auf einem privaten Grundstück in der Nähe des Friedhofs. Zwar ist Verwitterung immer noch die größte Gefahr für Bildstöcke, aber seit dem 20. Jahrhundert hat auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Autos oder Landmaschinen zugenommen.

Auf diesem Abschnitt kommt man auch am „Pestbildstock an den Stückäckern“ vorbei. Auf der Rückseite des Bildstocks ist die Stifterfamilie dargestellt, darunter die Initialen „A.S.H.S.K.S.A.S.M.S.“. Gestiftet wurde er im Jahr 1620 von „Iorig Stefan und Anna seine ehlig Hausfraun“. Die Initialen sollen für die fünf Kinder der Familie stehen, die an der Pest verstorben seien, erklärt Sauer. Doch anscheinend wurde der Sockel des Bildstocks rund 150 Jahre später umgenutzt, wie eine zweite Inschrift vermuten lässt: „Gott und seinen heiligen Zu Ehren hat diese Bildnus aufrichten lassen der Ehrsame Johannes Rettner und Anna Maria seine Eheliche Hausfrau 1768.“