"Wallfahrer ziehen durch das Tal,

mit fliegenden Standarten.

Hell grüßt ihr doppelter Choral

den weiten Gottesgarten..."

Für Marienverehrer und Kunstliebhaber

Diese Verse aus der dritten Strophe des Frankenlieds von Victor von Scheffel beschreiben die Wallfahrtsfrömmigkeit des Frankenlandes. Sie könnten aber auch explizit für die Gnadenstätte „Maria im Sand“ in Dettelbach stehen. Zu dem beliebten Wallfahrtsort pilgern seit über 500 Jahren zahlreiche Gläubige, um den Schutz der Gottesmutter Maria zu erflehen.

Dettelbach ist einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte im Bistum Würzburg. Die Wallfahrt entstand der Legende einer Wirtshausschlägerei im Jahre 1505. Nach einer Vision gelobte der wundersam Geheilte zu einem Bildstock zu gehen. 100 Jahre später ließ Julius Echter das dortige Kirchlein in großem Stil erweitern und sorgte damit dafür, dass die Wallfahrt zur „Maria im Sand“ aufblühte.

Die idyllisch auf einer kleinen Anhöhe unweit der Weinberge oberhalb des Maintals liegende Wallfahrtskirche lockt aber auch auch Kunstliebhaber und historisch Interessierte: Von Interesse sind etwa die Kreuzigungsgruppe aus der Riemenschneider-Schule, der prächtige Renaissanceportal vom Bildhauer Michael Kern und der Rokoko-Altar von Agostino Bossi.

Hier finden Sie die aktuelle Gottesdienstordnung.

Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand

Wallfahrtsweg 18

97337 Dettelbach

Tel.: 09324/ 98 13 98

E-Mail: pfarramt@pfarreiengemeinschaft-dettelbach.de

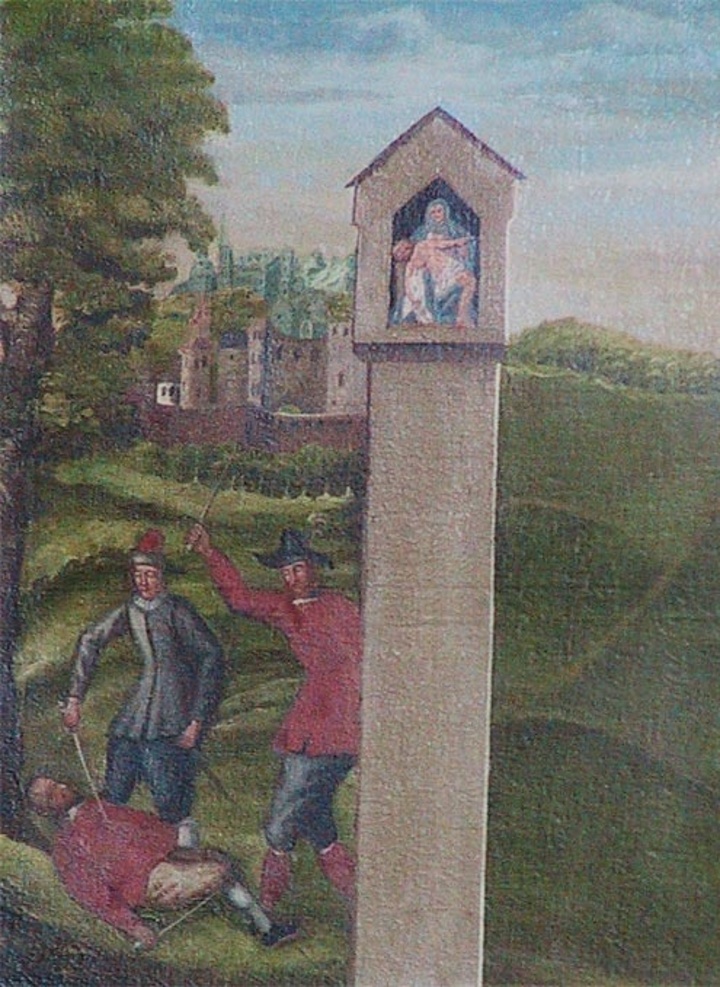

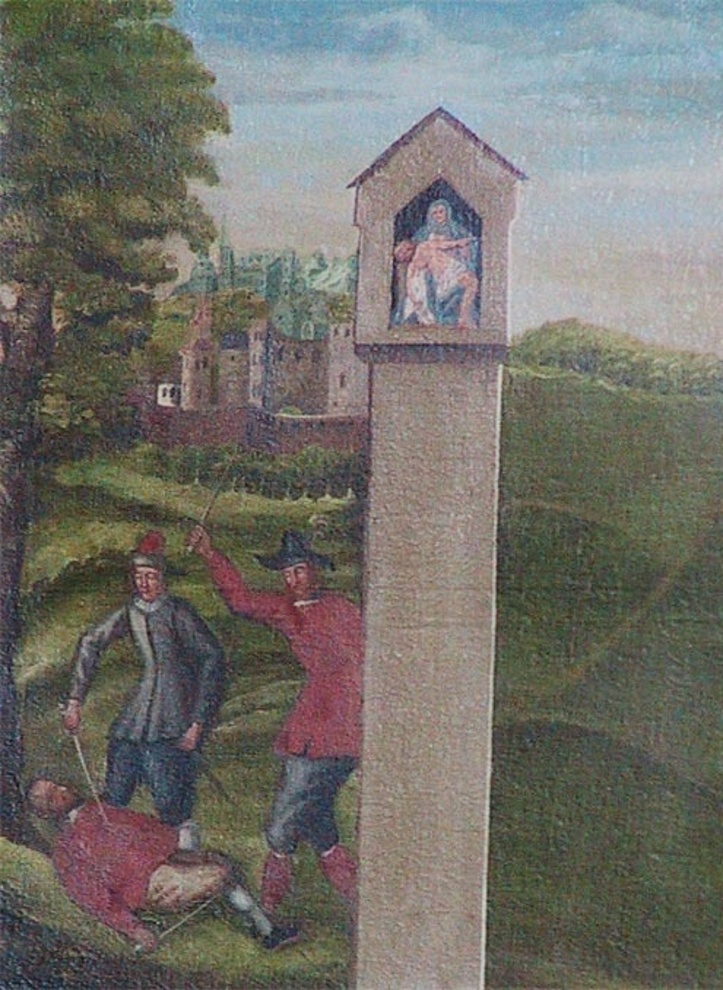

Eine Kirchweihschlägerei und ihre Folgen

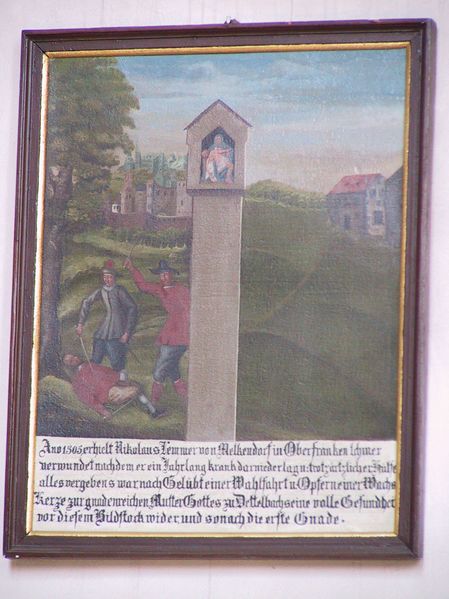

Ausgerechnet einer Rauferei verdanken die Dettelbacher den Ursprung ihrer Wallfahrt. Man schrieb den 25. Juli 1504, als es bei der Kirchweih in einem Dorf bei Bamberg zu einer lebensgefährlichen Messerstecherei kam: Einer der Raufbolde, Nikolaus Lemmerer aus Melkendorf, wurde „auf den Tode zerhauen und verwundet", wie ein Chronist berichtet. Er überlebte, wurde aber zum Pflegefall. In seiner Not wandte er sich an Maria und erfuhr in einer Traumvision, dass er geheilt würde, wenn er eine Kerze zur schmerzhaften Madonna in den Weinbergen bei Dettelbach trüge. Lemmerer gelobte dies und wurde im Sommer 1505 gesund. Die wunderbare Heilung sprach sich herum, und in den nächsten Jahren folgten 60 weitere Wunder, von denen noch heute 25 Mirakelbilder im Westchor der Kirche berichten.

Da immer mehr Menschen nach Dettelbach pilgerten, errichtete man 1507 ein Holzkirchlein über dem Bildstock, 1511 folgte eine erste steinerne Kapelle. 1523 entstand dann eine Kirche mit gotischem Rippengewölbe.

Durch das Vordringen des Protestantismus schlief die Wallfahrt im Laufe des 16. Jahrhunderts ein. Bis Fürstbischof Julius Echter mit seiner eisernen Gegenreformation sein Stift neu ordnete: Bereits bei einem Besuch Dettelbachs im Jahre 1585 versuchte er die Dettelbacher Bürger wieder zum katholischen Glauben zu bewegen. Obwohl Echter starken Druck ausübte, gelang ihm dies nur zum Teil.. Weitaus wirkungsvoller war dagegen die Heilung einer Frau Anna aus Würzburg, der 1590 in der Sakristei der Dettelbacher Wallfahrtskirche der Teufel ausgetrieben wurde.

Dieser „Gottesbeweis für die wahre Religion" sowie der Besuch von Herzog Wilhelm von Bayern 1591, der während eines Würzburg-Besuchs schwer erkrankte und in Dettelbach Heilung erfuhr, verhalfen dem katholischen Glauben und der Wallfahrt zu stürmischem Aufschwung.

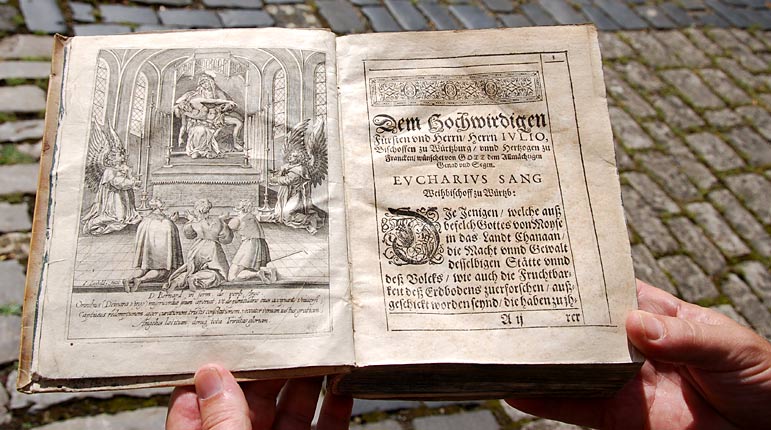

Dem anschwellenden Pilgerstrom zuträglich war auch die Veröffentlichung einer Sammlung „zu Dettelbach geschehener Wunderzeichen" des Würzburger Weihbischofs Eucharius Sang. Das Buch des gelehrten Kirchenmanns erschien 1607 in lateinischer und 1608 in deutscher Sprache und berichtet – ganz im Sinne Julius Echters – von 60 Wundern aus der Zeit zwischen 1505 bis 1511 (in Anlehnung an Abt Trithemius vom Würzburger Schottenkloster) sowie 15 weiteren Zeichen aus der Zeit zwischen 1590 und 1607.

So kam es schließlich in den Jahren 1608 bis 1613 zum Bau der prächtigen Wallfahrtskirche "Maria in arena" – „Maria im Sand". An den bestehenden Chor der alten Kapelle ließ Echter ein großzügiges Kirchenschiff im historisierenden Stil der Spätgotik anbauen. Im Zentrum stand der alte Bildstock mit dem wundertätigen Madonnenbildnis. Am 8. September 1613 konnten die Dettelbacher ihr großes Weihefest feiern; sage und schreibe 3000 Menschen soll der sonst als sparsam geltende Fürstbischof verköstigt haben, darunter auch Protestanten.

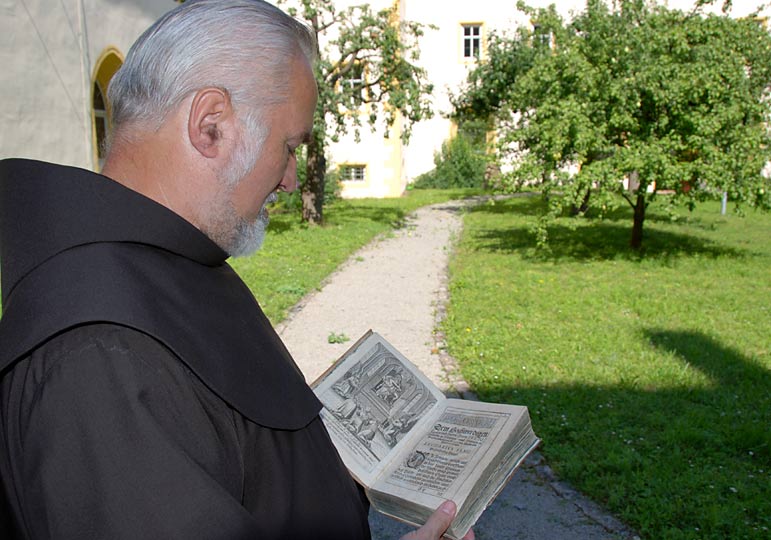

Zur Betreuung der Wallfahrer ließ Julius Echter 1616 neben der Kirche ein Kloster für mindestens 24 Ordensmänner errichten, in das 1620 Franziskaner aus Straßburg einzogen. Die Vollendung des Klosters erlebte Echter nicht mehr – ließ sich aber gleichwohl in der Stiftungsszene über dem heutigen Pfarramtsportal verewigen. Das Kloster rettete sich durch Kriege und Schwedenbelagerung und erreichte um 1790 eine Blütezeit mit etwa 40 Ordensmännern. In der Säkularisation wurde das Kloster nicht aufgehoben, sondern zum Aussterbekloster erklärt. 24 Ordensmänner blieben, durften jedoch keine Novizen aufnehmen, bis 1826 König Ludwig I. per königlichem Dekret für ein Wiedererstehen sorgte.

Knapp 400 Jahre nach ihrem Einzug mussten die Söhne des Hl. Franziskus 2017 Dettelbach wegen fehlenden Nachwuchses verlassen. Neuer Eigentümer der historischen Klosteranlage wurde die Diözese Würzburg.

Wallfahrtskirche Dettelbach im Bild

Hilfreiche Pietà seit 500 Jahren

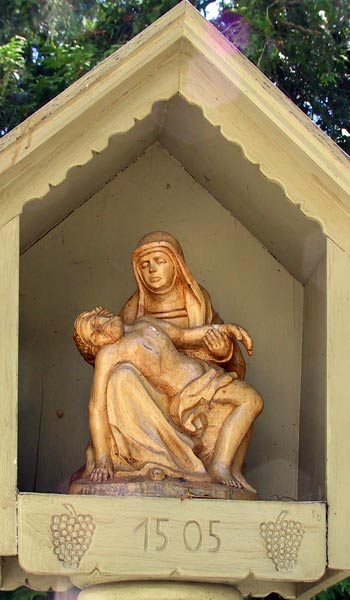

Im Zentrum des Pilger-Interesses steht das Dettelbacher Gnadenbild: Die spätgotische, handgeschnitzte, gekrönte Pietà aus der Zeit um 1500 steht seit 1778 in einem nach drei Seiten offenen Glasschrein inmitten des prächtigen Rokkoko-Altars von dem italienischen Stukkateur Agostino Bossi. Kunsthistorisch betrachtet besaß das Dettelbacher Gnadenbild darüber hinaus laut Wolfgang Brückner und Wolfgang Schneider „bedeutenden Einfluss auf die Ikonografie des Vesperbildes der barocken Bildstöcke Unterfrankens: fast alle sind seinem Typus angeglichen."

Das Marienbildnis wird von alters her als wundertätig verehrt, wovon die Votivbilder im Inneren des Gotteshauses lebhaftes Zeugnis ablegen. Die 24 um 1660 entstandenen Mirakelbilder erzählen von Menschen, deren Flehen um Hilfe Erhörung fand.

Bei einer Renovierung der 24 Mirakelbilder entdeckte man übrigens ein weiteres Bildnis, das hinter einem anderen versteckt worden war. Es erzählt vom Kitzinger Metzger Caspar Braun, der 1602 wegen Ehebruchs verhaftet und im Kitzinger Turm eingekerkert wurde. In seiner Not wandte er sich an die Gottesmutter Maria, die ihm prompt Erhörung gewährte und zur Flucht verhalf. „Dies ist ein Szenario, das viele Zeitgenossen nicht nachvollziehen konnten", erläuterte der langjährige Wallfahrtsseelsorger Pater Richard Hessdörfer bei seinen Führungen stets: „Warum hilft Maria so einem Verbrecher?" Und doch zeigt diese Begebenheit einmal mehr, dass Gott niemanden enttäuscht, der voll Vertrauen zu ihm kommt: „Auch wenn ich nicht gar so fromm bin, sieht Gott meine Not und hört auf mein Beten."

Weitere Anziehungspunkte sind der als Hochaltar dienende Flügelaltar vom Ende des 16. Jahrhunderts mit Szenen aus dem Leben Mariens, das im Chorraum hängende Kruzifix aus der Riemenschneider-Schule sowie Michael Kerns Kanzel in Form des Stammbaums Jesses.

Ein echtes Kuriosum findet sich an der Empore vom Betchor der Franziskaner auf der linken Seite: Statt der sonst üblichen sieben Schmerzen Mariens sind auf den Bildtafeln nämlich acht Schmerzen dargestellt. Hinzugenommen wurde der Abschied Jesu' von seiner Mutter.

Bei einem Besuch nicht übersehen sollte man auch das imposante Renaissance-Portal an der Westfassade der Wallfahrtskirche von dem berühmten Bildhauer Michael Kern. Denn wer das Portal nicht nur durchschreitet, sondern auch einen intensiveren Blick riskiert, erhält eine Predigt in Kurzform darüber, was in dieser Kirche erfahrbar wird. Pater Richard Hessdörfer brachte die dargestellten Personen und Szenen so miteinander in Beziehung: „Unser Glaube beruht auf der Gotteserfahrung der Apostel, hier hören wir das Wort Gottes wie Maria, hier können wir Jesus anbeten wie die Könige, hier erfahren wir: Gott ist der Erlösende, der uns erhört, so dass wir wie die schmerzensreiche Madonna zum Ziel unseres Lebens gelangen – nämlich bei Gott zu sein."

Wichtiger Wallfahrtsort im Bistum

Auch im 17. Jahrhundert war der Wallfahrtsstrom nach Dettelbach beachtlich: So wurde 1677 eine Maria-Schmerz-Bruderschaft gegründet und entlang der umliegenden Wallfahrtswege errichteten die Gläubigen Bildstöcke mit der Schmerzhaften Madonna. Viele bis heute bestehende Dettelbach-Wallfahrten finden ihren Ursprung in dieser Zeit.

Ihre Hauptblütezeit erlebte die Dettelbacher Wallfahrt im 18. Jahrhundert. 1713 kamen rund 50 größere Prozessionen nach Dettelbach, man zählte etwa 70.000 Kommunionen und 10.000 Messen. Die Errichtung des heutigen Gnadenaltars im Jahr 1779 durch Agostino Bossi bildete schließlich den unbestrittenen Höhepunkt.

Trotz vieler Widerstände und Verbote seitens der Obrigkeit in Säkularisation und NS-Zeit wurde die Dettelbacher Wallfahrt in der darauffolgenden Zeit nur unwesentlich geschwächt. Dettelbach ist bis auf den heutigen Tag einer der Hauptwallfahrtsorte des Bistums geblieben.

Noch immer kommen alljährlich zig Wallfahrten zur Schmerzhaften Muttergottes von Dettelbach. An den Wochenenden im September geben sich täglich mehrere Gruppen die Klinke in die Hand. Hinzu kommen Einzelbesucher und Kleingruppen. Das Einzugsgebiet der Wallfahrer reicht dabei bis hinauf in die Rhön, den Odenwald und den Raum Bamberg. Hauptwallfahrtszeit sind traditionell der Marienmonat Mai und der September mit Kirchweih (8. September) und Patrozinium (Sieben Schmerzen Mariens) am 15. September. Außerdem werden die bekannten Marienfeste sowie die franziskanischen Ordens- und Bruderschaftsfeste gefeiert.

Anja Legge

Wallfahrtslied

Dettelbacher Wallfahrtslied

1. Wo in des Maines schönem Tale / Im Sand dein Bild, Maria, steht, / Zu dem bei frohem Liederschalle / So mancher from-me Pilger geht:.

Da ziehn auch wir Maria mild, / Zu deinem heil'gen Gnadenbild. / Maria mild, Maria mild, / Du Stern im dunklen Nachtsgefild.

2. Im rebbedeckten Tal wir schauen, / Hinauf zu deinem goldnen Thron. / Du Mutter zeigst voll Gottvertrauen / Die blutgen Wunden deines Sohns: Da ziehn ...

3. Hier will ich küssen Jesu Wunden, / Sie drücken in mein Herz hinein. / Damit sie mir in Leidesstunden, / Versüßen jede Not und Pein: Da ziehn ...

4. Wo schon so viele Trost genossen, / Viel Tausend Wunden zugeheilt, / Seitdem der Gnadenort entsprossen / Und man-cher Pilger dort geweilt: Da ziehn ...

5. Wo vor dem hehren Gnadenbilde / So manche Träne wird geweint. / Wo dein Erbarmen, Mutter, milde, / Sich mit dem Menschenherz vereint: Da ziehn ...

6. Dich ehrt Maria, Schmerzensreiche, / dein Frankenvolk an diesem Ort. / du trägst den Sohn in Todesbleiche / auf deinem Schoß ohn' Klagewort: Da ziehn ...

7. Dort ziehn wir hin und beten, weinen, / und büßen unsre Schulden ganz. / Und weihen Dir, der Milden, Reinen, / Den dreifach schönen Rosenkranz: Da ziehn ...

8. O hör' uns heute voll Erbarmen! / Verstoß uns, deine Kinder nicht! / Uns zeig' uns Flehenden, uns Armen, / Dort deines Sohnes Angesicht: Da ziehn ...

9. Will Mutter dich noch einmal grüßen, / Und dann getrost nachhause gehn. / Im Geiste lieg ich dir zu Füßen, / Auch wenn wir lange uns nicht sehn: Da ziehn ...

Lied zur schmerzhaften Mutter in Dettelbach

1. Wo am Main die Reben blühen

grüßt ins Tal ein Heiligtum.

Pilger gläubig dorthin ziehen

zu Mariens Preis und Ruhm.

1-5: Schmerzensmutter, Magd des Herrn,

sei in Leidensnacht uns Stern!

Spende Hilfe, Trost von Gott!

Gib uns Kraft in jeder Not!

2. Dich Maria, Schmerzensreiche,

ehrt das Volk an diesem Ort.

Auf dem Schoß in Todesbleich,

trägst den Sohn ohn Klagewort.

3. Manch Bedrängter ruft in Nöten,

Schmerzensmutter, zu dir laut.

Nicht vergeblich ist sein Beten,

selig wer auf dich vertraut!

4. Einst dein Sohn ging kreuzbeladen

in sein Reich der Herrlichkeit.

Hilf, das wir auf Heilandspfaden,

gehen ein zur Seligkeit

5. Christi Kruez, Mariä Schmerzen,

lasst uns ehren inniglich.

Stechen dornen hier die Herzen,

Rosen blühn dort ewiglich!

Text: P. Willibald Karfreitag OFM

Melodie: P. Autbert Karg OFM

Schmerzhafte Mutter

1. Schmerzhafte Mutter, mit deinem Sohne,

in unserer Kirche zu Dettelbach!

Blick auf uns Pilger vor deinem Throne,

die zu dir kommen von fern und nah.

1-6- Du unsre Hoffnung in der Not!

Verlass uns nicht, wenn Unheil droht!

O Maria steh uns bei! Bitte für uns!

2. Schmerzhafte Mutter, Jungfrau Maria,

du unsere liebe heilige Frau.

Wir rufen zu dir: Ave Regina!

Mit großer Freude in deinem Haus.

3. Schmerzhafte Mutter, du voller Gnade,

herrlicher Tempel des Heil'gen Geists!

Wir sagen Dank dir für alle Gaben,

die du uns gütig erbeten hast.

4. Schmerzhafte Mutter, du hast gelitten,

mit unsrem Heiland Jesus, dem Herrn.

Wir wollen heute dich herzlich bitten,

sei uns im Leben führender Stern!

5. Schmerzhafte Mutter, segne uns alle!

Du Makellose aus Nazareth.

Wir loben dich, O Frau Wunderbare,

du von den Völkern so hoch verehrt.

6. Schmerzhafte Mutter, du bist im Himmel

mit Leib und Seele in Herrlichkeit.

Öffne uns nach dem irdischen Leben,

die heil'ge Pforte der Seligkeit!

T. u. M.: P. Petrus J. Grazawski OFM

Dettelbach 2003

Weitere Lieder und Gebete unter

www.wallfahrtsservice.de.

Die Dettelbacher Muskatzinen

Dettelbachs Bäcker bewahren seit 200 Jahren ein Geheimnis. Kein trauriges oder erschreckendes, sondern eins, das lecker schmeckt. Sein Schöpfer ist, so erzählen die Dettelbacher, ein Zuckerbäcker: Meister Urban Degen entwickelte 1810 das Rezept für die Muskatzinen, ein Wallfahrtsgebäck.

Die Kunst der Konditoren und Bäcker stand schon lange in Verbindung mit der Wallfahrt. Als die um 1500 in Dettelbach richtig in Schwung kam, brachen für die Zunft goldene Zeiten an, denn die vielen Wallfahrer stärkten sich gerne auch mit Gebäck und Süßwaren. Die Dettelbacher zögerten nicht, übertrafen sich gegenseitig in ihrer Backkunst und machten letztlich kein schlechtes Geschäft.

Über 300 Jahre später gelang dann Urban Degen der große Wurf: Er kreierte ein neues, würziges Gebäck - die Muskatzinen. Sie unterschieden sich im Geschmack von den bisher bekannten Leckereien, da sie - wie ihr Name schon sagt – neben Zimt oder Nelken eine ganz besondere Zutat enthalten: Muskat. Auch die schleifenähnliche Form des Gebäcks ist ungewöhnlich: Der Zuckerbäcker soll die Backformen nach dem Muster der gefälteten Krawatten geschnitzt haben, die er so gerne trug. So wie erzählt wird, entwickelte sogar der König Bayerns eine besondere Vorliebe für die neue Leckerei, sodass er schließlich Degen das alleinige Herstellungsrecht zusprach.

Viele Legenden ranken sich um die Muskatzinen. In einer Variante machte Ritter Kuno von Tierberg von seiner Burg am Kocher einen Bußgang zum wundertätigen Marienbild in Dettelbach. Er traf auf einen einheimischen Bäcker, der seine Mehlstrecker- und Gewichtssünden büßen wollte. Auf dem anstrengenden Weg in großer Hitze löschte der Bäcker seinen Durst mit etlichen Bocksbeuteln, was die Strapazen nicht unbedingt verminderte.

Zufällig trug Ritter Kuno eine Medizin von seiner letzten Reise ins Heilige Land bei sich: Das Stück einer Muskatnuss, das ihm Ärzte aus Arabien als Mittel gegen die Unannehmlichkeiten nach übermäßigem Weingenuss mitgegeben hatten. Er überließ sie dem klagenden Bäcker, der die Nuss kaute und damit seine Beschwerden lindern konnte. Da er nun die heilende Wirkung der Muskatnuss am eigenen Leib erfahren hatte, experimentierte er in seiner Backstube mit der Schalenfrucht und erfand so die Muskatzinen.

Rezept überdauerte Jahrhunderte

Doch neben allen Sagen und Legenden ist in Dettelbach nur einer als wahrer Erfinder der Muskatzinen anerkannt: Urban Degen. Er hielt das Rezept geheim, allerdings wollte er die Anleitung für das Gebäck nicht mit ins Grab nehmen. Da er keine Nachfolger hatte, weihte er die ansässigen Bäcker ein und forderte von ihnen das Versprechen, die Rezeptur nur unter den Einheimischen weiterzugeben.

Über 100 Jahre später hält man sich immer noch daran. Nur zwei Dettelbacher Traditionsbäckereien, Café Kehl und Bäckerei Achtmann, dürfen die Muskatzinen backen und verkaufen. Dafür hat Familie Dauenhauer vom Café Kehl gesorgt: Sie ließ sich 1998 den Namen der Muskatzinen beim Patentamt in München schützen. Laut dem Geschäftsführer Thomas Dauenhauer sind die Muskatzinen auch schon in Volkach und im Steigerwald verkauft worden – damit war nun Schluss.

In Dettelbach führte das Patent gar zu einem kleinen Streit: Während die Familie Dauenhauer der Bäckerei Achtmann den Verkauf der Muskatzinen erlaubte, ließ sie das beim Café am Rathaus nicht zu - sehr zum Unverständnis der Geschäftsführer. Seitdem gibt es dort die Dettelchen als Hausgebäck. Die sehen allerdings nicht nur fast genauso aus wie die Muskatzinen, sondern enthalten neben Zimt und Nelken auch Muskat. Das macht deutlich, dass nicht nur ein Rezept in Umlauf ist. Dauenhauer weiß, dass viele Hausfrauen in Dettelbach nach Familienrezepten gerne Muskatzinen backen. Und auch sein Bäckerkollege Achtmann besitzt seit vielen Generationen ein anderes Rezept und andere Formen als er, sodass die Muskatzinen etwas anders schmecken und aussehen. Das Rezept der Dauenhauers kann der Geschäftsführer von Café Kehl indes weit zurück verfolgen: bis hin zu seinem Urururgroßvater Heinrich. Doch wer heute wirklich das Originalrezept verwendet, wird wohl das eigentliche große Geheimnis Dettelbachs bleiben.

Wallfahrtsmuseum

Die Verbundenheit der Menschen zur Wallfahrt und Pilgerschaft findet immer wieder einen ganz persönlichen Ausdruck in der Kunst: in Gemälden, Statuen, Schmuck oder anderen Kostbarkeiten. Solche Kunstwerke sind Zeugen vergangener Wallfahrten und der Begeisterung vieler Menschen für den Glauben. Seit 2008 widmet sich in Dettelbach ein Museum mit wertvollen Exponaten aus fünf Jahrhunderten den Themen Wallfahrt und Pilgerschaft.

Als Ausstellungshaus dient eines der ältesten und bedeutendsten Bürgerhäuser Dettelbachs: das Baumannsche Haus aus dem 15. Jahrhundert, gelegen im Herzen der Altstadt unweit der Stadtpfarrkirche Sankt Augustin. Das historische Fachwerkhaus war Jahrhunderte Sitz einer Krämerei, Lebküchnerei und Bäckerei, der letzte Inhaber Ludwig Baumann führte das Geschäft noch bis Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das Museum integriert sich in das Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbach, das sich auf das historische Gebäude und einen neuen Anbau verteilt. Dem Museum "Pilger und Wallleut" steht eine Ausstellungsfläche von 360 Quadratmetern zur Verfügung: im Haupt- und Dachgeschoss des Baumannschen Hauses und in zwei Räumen des Neubaus. Viele der Ausstellungsstücke stammen aus der Kunstsammlung der Diözese. Andere wurden hinzugekauft oder sind Leihgaben.

Nach der Konzeption des Kunstreferats der Diözese unter Federführung des stellvertretenden Kunstreferenten Dr. Wolfgang Schneider als Kurator des Museums gibt es vier Hauptthemengebiete: Unter dem Thema "Pilgerschaft" sind Ausstellungsstücke mit biblischen Bezügen, zum Pilgern allgemein oder zu den katholischen Hauptpilgerzielen Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela zu finden. Das zweite Thema behandelt die "Wallfahrt in Franken" vom 15. Jahrhundert bis heute. Reliefs, Kruzifixe, Holzschnitte und Zeichnungen präsentieren Wallfahrtsorte im Bistum wie Kreuzberg, Mariabuchen oder Schmerlenbach und werfen auch einen Blick über die Bistumsgrenzen hinaus auf Vierzehnheiligen oder Walldürn, zu denen viele Prozessionen aus der Diözese führen. Auch der Wallfahrt in Dettelbach selbst ist ein Themenbereich gewidmet. In diesem warten neben einem der ältesten Exponate, Tilman Riemenschneiders Vesperbild aus dem 16. Jahrhundert, auch modernere Kunstwerke auf die Besucher, wie zum Beispiel eine Pietà von Nikolai Peremischlew, ein Leinwandgemälde von 1993. Das vierte Themengebiet widmet sich den Devotionalien, also die am Gnadenort erworbenen Andenken und Mitbringsel, die ihren Weg nach Franken gefunden haben: Kerzen, Rosenkränze oder Gnadenbildchen – und jedes Andenken erzählt seine eigene ganz persönliche Geschichte einer Wallfahrt oder Pilgerschaft.