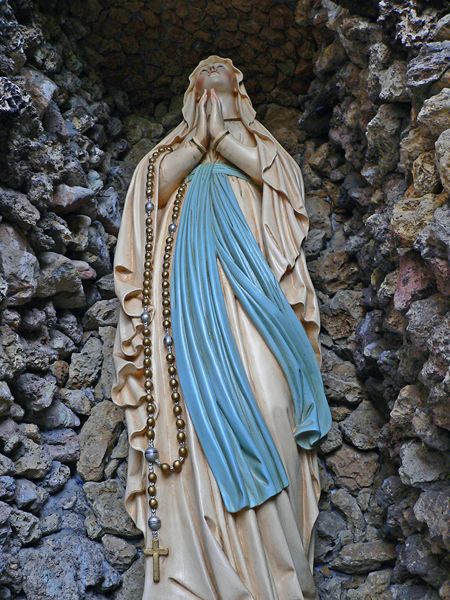

Bereits zwischen 1263 und 1300 trat der wie eine Insel über Stadtlauringen thronende „Geroldesberg" urkundlich in Erscheinung. Bereits in vor- oder frühchristlicher Zeit soll der weithin sichtbare, steile Hügel als Kult- oder Gerichtstätte gedient haben. Vom Bau einer Kapelle auf dem Kerlachsberg wird erst im Jahr 1750 berichtet: Der Stadtlauringer Bürger Bernhard Bauer hatte den kleinen Holzbau zu Ehren der Gottesmutter errichtet und damit offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen: Bereits 1751 wurden für die Marien-Kapelle eine päpstliche Ablassurkunde für ein Marienfest bewilligt, 1764 entstand ein Kreuzweg.

Da dieser erste Bau der Witterung nicht lange standhalten konnte, wurde 1766 ein größerer Bau aus Stein mit Fenstern, einem Türmchen und einer Sakristei notwendig. Aus Kostengründen musste der vordere Teil in Fachwerk ausgeführt werden. Bei erneuten Renovierungsarbeiten in den Jahren 1781 bis 1787 wurde die Kapelle auf Kreuzform vergrößert und mit einem Gnadenbild von Johann Peter Herrlein ausgestattet. Doch bereits wenig später, nämlich zwischen 1788 und 1797, stiftete Agnes Bauer ein neues Vesperbild: Die Mater Dolorosa (Pietà) des Bildhauers Johann Caspar Pfaff aus Obertheres steht bis heute auf dem Hochaltar der Kapelle.

Nachdem die Kapelle 1839 auf 14 Meter verlängert und nun gänzlich aus Stein erbaut worden war, nahm in der Folgezeit das Interesse der Bevölkerung stetig zu: Bis 1870 war die Kapelle zu einem festen Bestandteil des kirchlichen Gemeindelebens geworden und verschiedene Wallgänge eingerichtet. Da der kleine Bau jedoch nun dem anschwellenden Zustrom der Gläubigen nicht mehr gewachsen war, wurde dieser 1898 für einen Neubau abgebrochen und am 30. Juni 1901 als „Mariä-Schmerz-Kapelle" unter dem Patrozinium der Sieben Schmerzen Mariens eingeweiht. Zugleich wurden im Jahr 1900 eine Kastanienallee angelegt und 1902 die alten Stationshäuschen erneuert. Die letzte umfassende Renovierung wurde am 30. Juni 2001 mit einer feierlichen Wiedereinweihung abgeschlossen.