Durch die vorbeiführenden Autobahnen ist das vier Kilometer nördlich von Werneck gelegene Dorf Eckartshausen etwas ins Abseits geraten. Und doch hat das in ein malerisches Tal eingebettete 400-Seelen-Dorf Großes zu bieten: So war die dortige Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung über lange Zeit der einzige Marienwallfahrtsort im Raum Schweinfurt.

Die spätgotische Wallfahrtskirche mit dem Chor aus dem Jahre 1467, den zahlreichen filigranen Strebepfeilern und dem schlanken Julius Echter-Turm steht beherrschend auf einem Hügel im Zentrum des Dorfes. Der monumental wirkende Bau beeindruckt durch seine Größe und architektonische Zartheit zugleich. Bedingt durch die wenigen Renovierungen und Umgestaltungen findet der Besucher hier den seltenen Fall vor, dass die Kirche seit der Grundsteinlegung im Jahre 1467 nahezu unverändert erhalten blieb.

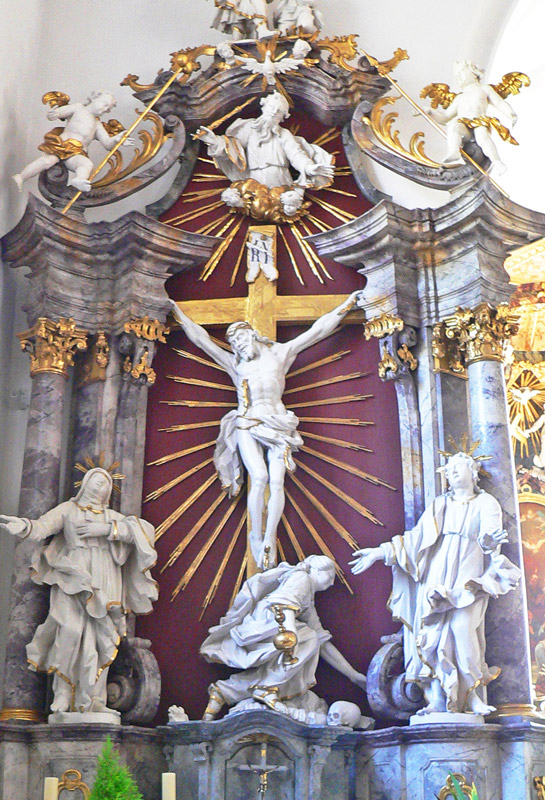

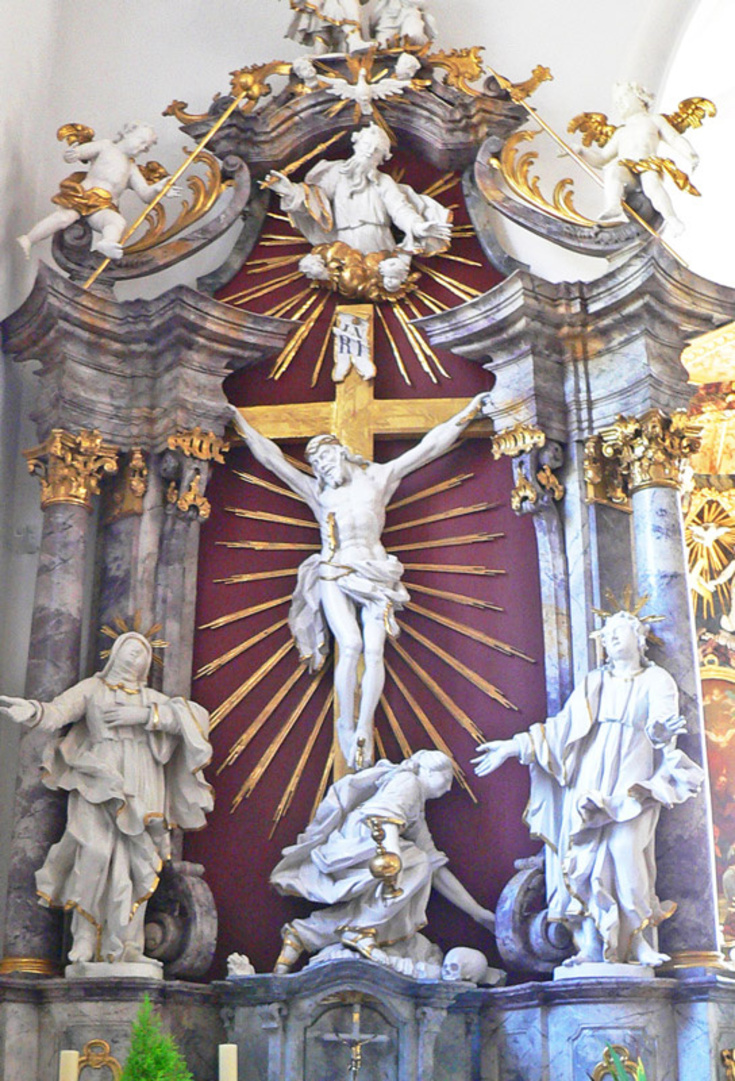

Bis heute zieht auch das Gnadenbild Beter und Pilger in seinen Bann. Der Legende nach wurde die Pietà von einem Schäfer in einem Apfelbaum entdeckt. Seit 1749 hat das Bildnis seinen Platz auf der rechten Seite, wo es in einen üppigen barocken Gnadenaltar eingebettet ist.