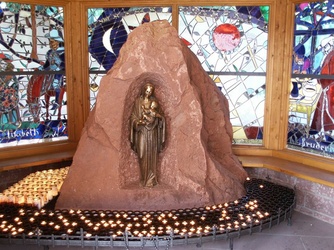

Von jeher pilgern die Menschen auf den Engelberg, eine der bedeutendsten Wallfahrtsstätten im Westen der Diözese Würzburg. Viele Wallfahrergruppen und Einzelpilger erklimmen jährlich die 612 steinernen Stufen, die so genannten „Engelsstaffeln" und genießen den herrlichen Blick auf das Maintal. Erste Anlaufstelle aller Pliger ist das gütig lächelnde Gnadenbild „Maria von der Freude". Nach der seelischen Labung lockt dann aber auch die Klostergaststätte mit Kreuzbergbier, Gewürzbrot und Klosterkäse.

Die exponiert auf dem südwestlichsten Ausläufer des Spessarts bei Großheubach gelegene Klosteranlage blickt auf eine jahrhundertealte Wallfahrtstradition zurück. Die Entstehung des Ortes reicht vermutlich bis in die Zeit um 1300 zurück, der erste urkundliche Wallfahrtsbeleg stammt aus dem Jahr 1406. Nachdem sich bis 1803 die Kapuziner um das seelische Wohl der Pilgerscharen gekümmert hatten, kamen 1828 Franziskaner auf den Engelberg. Ende Juli 2024 hat die Deutsche Franziskanerprovinz die Ordensniederlassung auf dem Engelberg aufgehoiben ;am 1. November 2024 haben die Oblaten des heiligen Josef die Wallfahrtsseelsorge übernommen.