Die schlichte Außenfassade der Rengersbrunner Wallfahrtskirche fügt sich harmonisch in das dörfliche Umfeld ein. Ein Anziehungspunkt im Außenbereich ist der Marienbrunnen vor dem Hauptportal mit dem Wappen des Johann Philipp I. von Schönborn, Kurfürst-Erzbischof von Mainz und Fürstbischof von Würzburg, einem Wohltäter des Wallfahrtsortes. Der Quell, der auch Barbarossa- oder Königsbrunnen genannt wird, zeigt eine Halbfigur Mariens mit dem Jesusknaben und wurde später zu einem Maria-lactans-Brunnen (stillende Maria) umgearbeitet, bei dem das Wasser aus den Brüsten Mariens in eine barocke Muschelschale sprudelt. Mit der so ins Bild gesetzten Milchspendung soll der aus dem Brunnen Trinkende als Kind Mariens angenommen und gesegnet werden. Das kalte, klare Wasser, auch Liebfrauenmilch genannt, gilt bei Wallfahrern bis heute als heilkräftig.

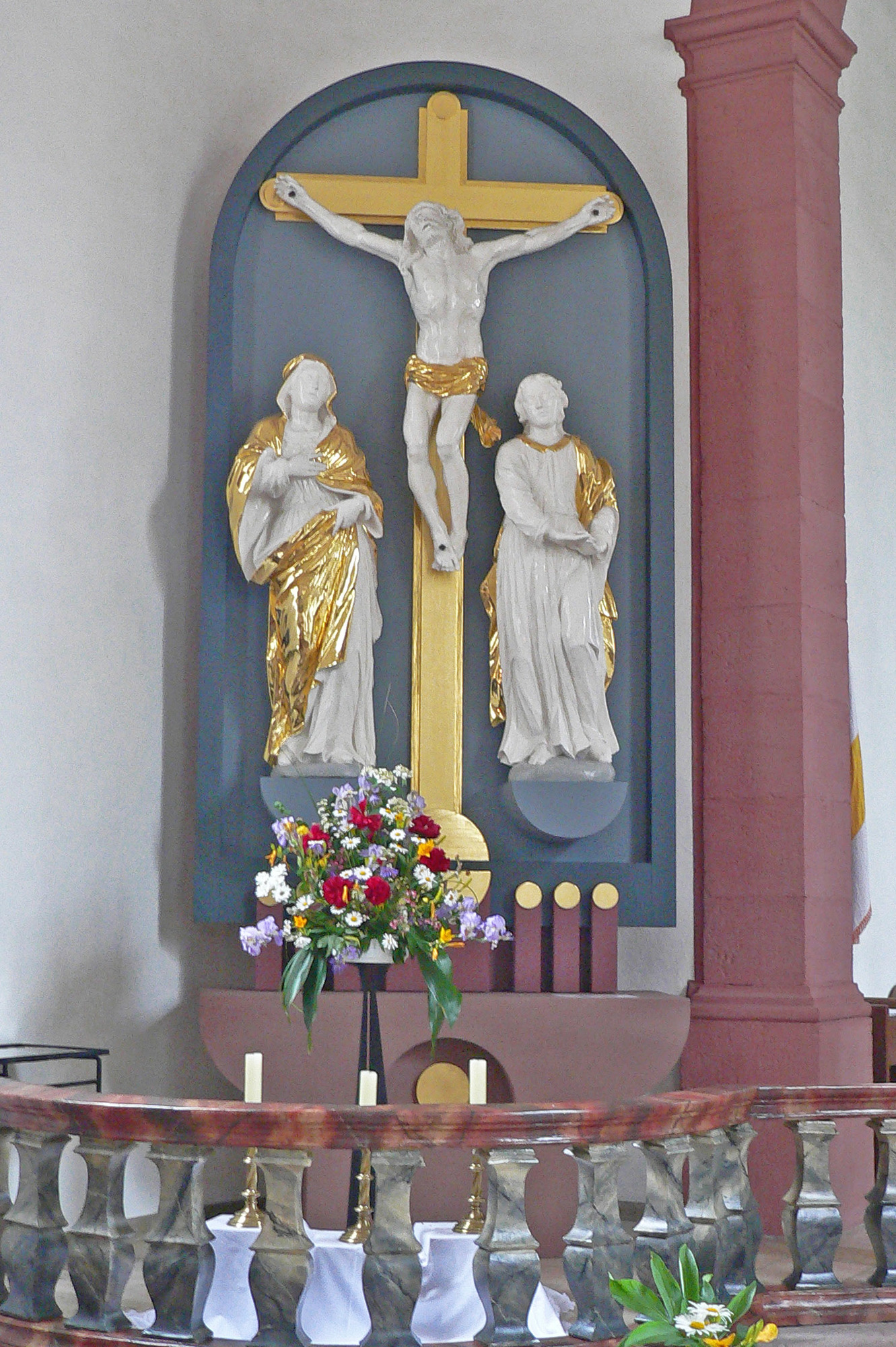

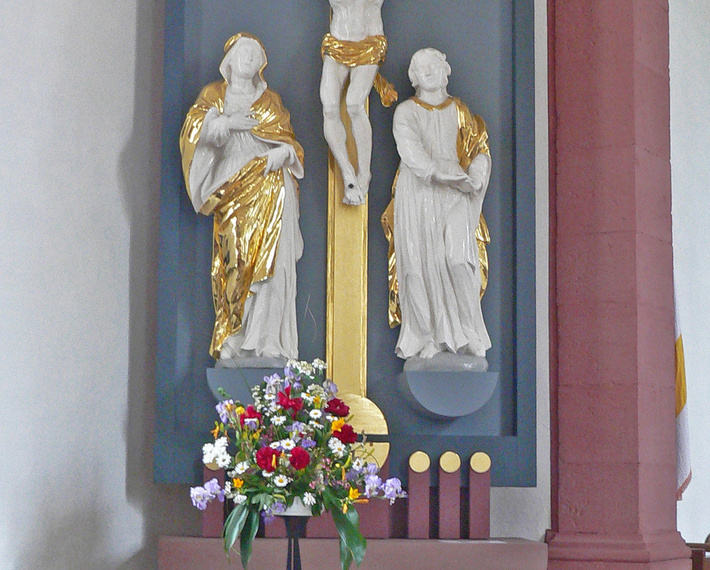

Der Innenraum der Rengersbrunner Wallfahrtskirche wurde 2005 saniert. Dabei wurde eine reichhaltige barocke Deckenausmalung entdeckt und der gesamte Innenraum durch Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen liturgisch neu gestaltet. Die bestehenden Ausstattung im Stil des Rokoko und Frühklassizismus wurde behutsam eingebettet - so etwa die Kreuzigungsgruppe mit einem Kruzifix aus dem späten 17. Jahrhundert sowie Assistenzfiguren aus der Zeit des Kirchenbaus.

Der heilige Josef am rechten Seitenaltar ist einem Ölberg-Gemälde von Oswald Onghers gewichen. Der Patron der Arbeiter überblickt die Kirche nun von der Empore aus. Beachtenswert ist auch die klassizistische Kanzel von 1790 mit Figuren von Johann Peter Wagner, vor allem der auf dem Schalldeckel stehende Moses mit den Gesetzestafeln. An der Kirchenrückwand zeugen Votivtafeln und Devotionalobjekte, darunter ein hohes Kreuz mit den Leidenswerkzeugen Christi aus dem 19. Jahrhundert, von der Dankbarkeit erhörter Beter.

Im Zentrum der Rengersbrunner Wallfahrtskirche steht der chorrraumfüllende Hochaltar aus der Werkstatt von Johann Peter Wagner (1777). Herzstück ist das Gnadenbild aus der Zeit um 1460. Die geschnitzte Figur aus Lindenholz stammt von einem unbekannten Meister, die Farbfassung kam erst später hinzu; ein Brandmal an der linken Stirnseite soll von Brandschatzung der Schweden während des 30-jährigen Krieges stammen. Umgeben ist die Madonna von 17 zum Teil lebensgroßen Figuren aus Holz, darunter Darstellungen der heiligen Joachim und Anna; den krönenden Abschluss bildet eine Dreifaltigkeitsgruppe.

Obwohl über die Herkunft des Bildnisses nichts bekannt ist, erzählt man sich im Ort, dass die Madonna möglicherweise einst in gräflichem Besitz war, dann aber wegen Streitigkeiten im Wald versteckt und so zufällig wieder aufgefunden wurde.